五金五行,五种金属如何对应五大元素?

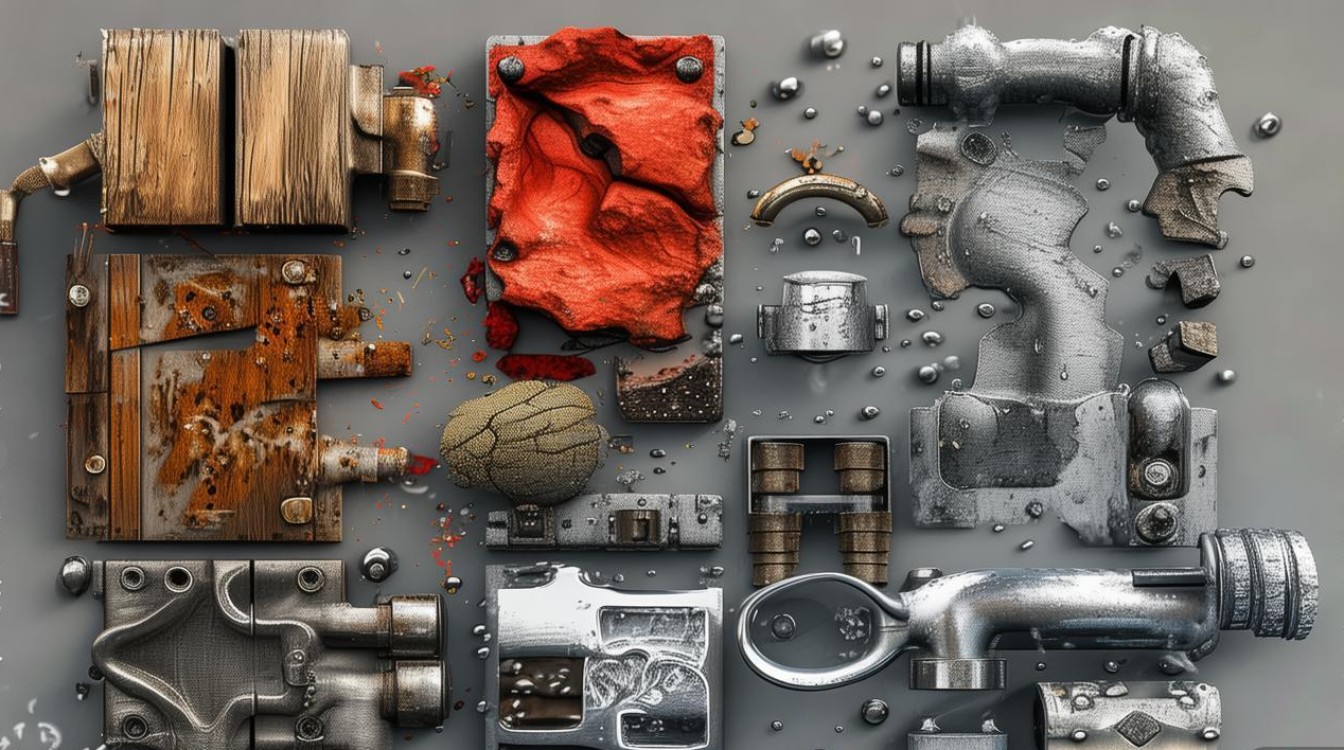

五金与五行,是中国传统文化中两组极具象征意义的概念,前者作为人类文明发展的重要物质载体,涵盖金、银、铜、铁、锡五种基础金属;后者则是古人认知宇宙万物的哲学基础,以木、火、土、金、水五种元素构成世界的运行规律,二者看似一为具体物质、一为抽象理论,却在历史长河中深度融合,共同构建了中国古代科技、生活与思想的文化图景。

五金的起源可追溯至先秦时期,《尚书·洪范》中“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土”的记载,明确了“金”在五行中的核心地位,而传统五金——金、银、铜、铁、锡,不仅是古代手工业的基石,更因各自的物理特性与五行属性紧密关联,被赋予了丰富的文化内涵,从五行“金曰从革”(指金属可熔铸变革的特性)来看,五金的“金”并非单指黄金,而是所有金属的统称,五种金属又因颜色、质地、用途的差异,分别对应五行的不同面向。

若以五行特性为纲,五金的属性可归纳如下:黄金色白(五行金主白),质地纯净,象征“金”的肃杀与收敛,古代多用于货币、礼器,代表权力与财富;白银色白(五行水亦主白,但银性凉,更近“水”的滋润),熔点低、延展性好,在医药、首饰中广泛应用,体现“水”的流动与包容;红铜色赤(五行火主赤),导电导热性强,是青铜器的主要原料,其熔炼需高温火候,对应“火”的热烈与变革;黑铁色黑(五行水主黑),质地坚硬、熔点高,用于农具、兵器,承载“水”的沉潜与坚韧;白锡色灰(五行土主黄,锡灰近土),熔点低、抗腐蚀,常用于合金(如青铜)与器皿,象征“土”的承载与生化,这种对应关系并非偶然,而是古人在长期生产实践中对物质特性与自然规律的归纳。

五行理论的核心是“相生相克”,五金的应用亦遵循这一规律,相生即“金生水、水生木、木生火、火生土、土生金”,五金中便有“铜(火)熔锡(土)成青铜(合金),铁(水)利木(农具)助农耕”的实例;相克即“金克木、木克土、土克水、水克火、火克金”,如铁器(金)伐木(木)建造房屋,锡器(土)盛水(水)防渗漏,体现了金属对自然元素的调控,这种“天人合一”的智慧,在古代工艺中尤为明显:商周青铜器“钟鸣鼎食”的组合,既是对五行秩序的模仿,也是礼制文化的物质载体;战国时期“楚王问鼎”的典故,则以金属重器象征对五行土(鼎)的掌控,暗喻权力归属。

五金与五行的融合还渗透于生活细节,中医理论认为,金属对应人体肺、大肠等脏腑,银针(水)可通经络,铁器(金)可镇惊安神;风水学中,金属摆件根据五行属性调节气场:金(黄金)催财、水(白银)化煞、火(铜)旺运、土(锡)守宅,形成“以物补气”的实践逻辑;甚至传统节日习俗,如端午饮雄黄酒(含硫,属火)避邪、中秋锡制月饼盒(土)纳团圆,都暗含五金与五行的互动,这种互动并非玄学空谈,而是古人对物质性能的合理利用,如银器验毒(银与硫化物反应)、铜器防腐(铜离子杀菌),皆源于对金属化学特性的朴素认知,却被五行理论赋予了文化意义。

五金与五行虽已淡出主流生产语境,但其文化基因仍在延续,现代材料科学对金属特性的研究,与五行“相生相克”的辩证思维不谋而合;传统金属工艺(如景泰蓝、锡器)作为非遗,承载着五行美学的当代诠释,五金与五行的关系,本质是中国古人对“物质-能量-秩序”的探索,既是对自然规律的敬畏,也是改造世界的智慧,这种融合物质与精神、实践与哲学的思维方式,至今仍闪耀着独特的文化光芒。

相关问答FAQs

Q1:五金中的“金”是否等同于五行中的“金”?

A1:不完全等同,传统五金中的“金”是具体金属的统称,包括黄金、白银、铜、铁、锡五种;而五行中的“金”是抽象元素,象征“收敛、肃杀、变革”的特性,代表所有具有“从革”(可熔铸加工)属性的金属物质,黄金因纯净坚固最贴近五行“金”的本义,其他金属则因特性分别对应水、火、土等五行,形成“五金配五行”的复杂体系。

Q2:为什么古代青铜器(铜锡合金)被视为五行和谐的象征?

A2:青铜器的主要原料是铜(属火)与锡(属土),熔炼需高温(火)与模具(土),成品兼具铜的延展性与锡的硬度,体现了“火生土、土生金”的相生关系,青铜器多用于祭祀、礼器等重大场合,其造型纹饰(如饕餮纹象征土,云雷纹象征水)常融合五行元素,古人认为这种“火土相生、五行调和”的特性,能沟通天地、维系秩序,因此成为王权与礼制的象征。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(175)

- 独特(116)

- 好听(102)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(61)

- 霸气(58)

- 意境(56)

- 寓意好(55)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 名字(51)

- 取名技巧(46)

- 雅致(44)

- 命名(38)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 相生相克(27)

- 寓意美好(27)

- 经典(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 两字(19)

- 诗意(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 吉祥寓意(19)

- 大全(18)

- 五行归属(18)

- 凝练(17)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 意象(16)

- 好记(16)

- 侧栏广告位