每月五行对照表,农历月份的五行属性如何划分?对应规律是什么?

五行学说是中国古代哲学的重要组成,认为木、火、土、金、水五种元素相生相克,构成了宇宙万物的运行规律,古人将五行与农历月份相对应,结合节气、气候特点,形成了“每月五行对照表”,既用于指导农事、养生,也蕴含着对自然时序的深刻洞察,以下为详细说明:

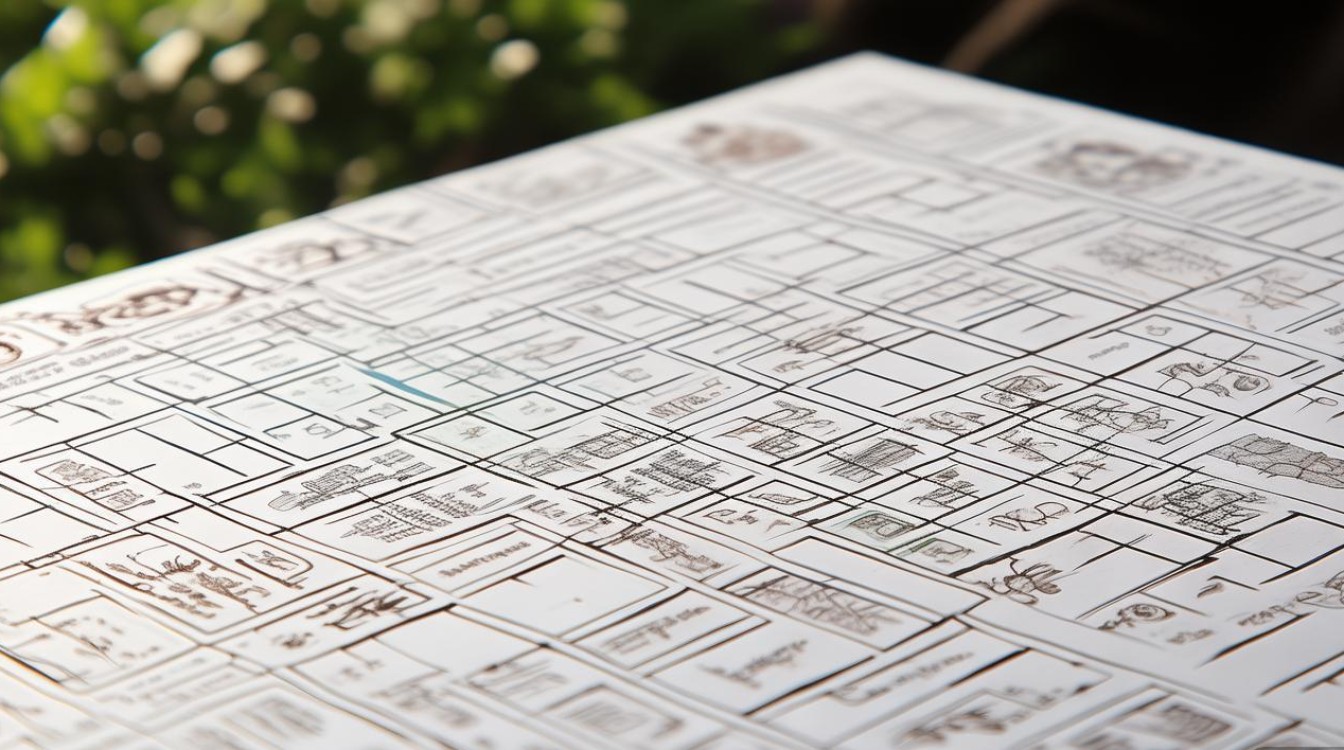

每月五行对照表(基于农历与节气)

| 农历月份 | 地支 | 五行属性 | 对应节气 | 气候特点 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正月 | 寅 | 木 | 立春、雨水 | 春寒料峭,木气始动 | 万物复苏,生机初萌 |

| 二月 | 卯 | 木 | 惊蛰、春分 | 气温回升,降水增多 | 木气渐盛,草木萌发 |

| 三月 | 辰 | 土 | 清明、谷雨 | 春雨绵绵,气温稳定 | 土气承木,滋养万物 |

| 四月 | 巳 | 火 | 立夏、小满 | 气温升高,日照增强 | 火气初生,万物生长 |

| 五月 | 午 | 火 | 芒种、夏至 | 炎热潮湿,雷雨增多 | 火气鼎盛,阳气最盛 |

| 六月 | 未 | 土 | 小暑、大暑 | 湿热交蒸,闷热难耐 | 土气当令,长夏养收 |

| 七月 | 申 | 金 | 立秋、处暑 | 初秋余热,早晚温差大 | 金气初收,万物成熟 |

| 八月 | 酉 | 金 | 白露、秋分 | 天高气爽,干燥少雨 | 金气肃杀,收获季节 |

| 九月 | 戌 | 土 | 寒露、霜降 | 秋燥明显,渐趋寒冷 | 土气终藏,准备过冬 |

| 十月 | 亥 | 水 | 立冬、小雪 | 气温骤降,寒气渐重 | 水气始旺,万物闭藏 |

| 十一月 | 子 | 水 | 大雪、冬至 | 寒冷干燥,冰雪覆盖 | 水气最盛,藏精蓄锐 |

| 十二月 | 丑 | 土 | 小寒、大寒 | 严寒冰封,生机潜伏 | 土气封藏,待春而发 |

各月五行属性详解

春季(寅、卯月:正月、二月)属木

正月(寅月)始于立春,此时东风解冻,草木开始萌动,木气初生,象征“生发”;二月(卯月)惊蛰过后,蛰虫复苏,草木滋长,木气渐旺,对应五行中的“木”,代表生长、舒展,春季宜养肝,保持心情舒畅,顺应木气升发。

长夏(辰、未、戌、丑月:三月、六月、九月、十二月)属土

三月(辰月)清明时节,春雨滋养土壤,土气承木而化生万物;六月(未月)小暑大暑,湿热交织,土气当令,主“化”,促进万物生长;九月(戌月)寒露霜降,土气收敛,为冬季储藏能量;十二月(丑月)大寒时节,土气封藏,待春而发,四季末的“土月”对应“承载”,需注重健脾祛湿,调节脾胃功能。

夏季(巳、午月:四月、五月)属火

四月(巳月)立夏后,气温明显升高,火气初生;五月(午月)夏至前后,阳气达到顶峰,火气鼎盛,对应五行中的“火”,象征炎热、向上,夏季宜养心,避免烈日暴晒,饮食宜清淡,防心火过旺。

秋季(申、酉月:七月、八月)属金

七月(申月)立秋后,暑热渐退,金气初收,万物开始成熟;八月(酉月)白露秋分,金气肃杀,草木凋零,对应五行中的“金”,主“收敛、沉降”,秋季宜养肺,防秋燥,可食用润肺食物,如梨、银耳。

冬季(亥、子月:十月、十一月)属水

十月(亥月)立冬后,寒气渐重,水气始旺;十一月(子月)冬至前后,阴极阳生,水气最盛,对应五行中的“水”,象征闭藏、潜藏,冬季宜养肾,早睡晚起,保暖避寒,积蓄阳气。

相关问答FAQs

Q1:每月五行对照表中的“农历月份”是指阴历还是阳历?划分依据是什么?

A1:这里的“农历月份”指中国传统农历(阴阳合历),但划分核心依据是二十四节气,而非固定的阴历日期,正月从“立春”节气开始(公历2月3-5日),到“惊蛰”前结束;二月从“惊蛰”开始,到“春分”前结束,节气反映太阳运行规律,因此五行月份的划分本质上是“阳历+农历”的结合,确保与自然气候同步。

Q2:如何根据每月五行属性调整日常生活?

A2:可结合五行“相生相克”规律,从饮食、作息、情志三方面调整,春季(木月)木气旺,宜早睡早起,舒展筋骨,饮食多绿色蔬菜(如菠菜、芹菜)以养肝;夏季(火月)火气盛,宜晚睡早起,防暑降温,多食红色食物(如红豆、西瓜)以养心;长夏(土月)湿气重,宜健脾祛湿,多食黄色食物(如小米、南瓜);秋季(金月)燥气盛,宜润肺防燥,多食白色食物(如梨、银耳);冬季(水月)寒气重,宜保暖藏精,多食黑色食物(如黑豆、黑芝麻)以养肾,情志上需顺应五行特性:春季忌郁怒,夏季忌急躁,长夏忌思虑,秋季忌悲忧,冬季忌恐惊。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(176)

- 独特(116)

- 好听(103)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(61)

- 霸气(58)

- 意境(57)

- 寓意好(55)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 名字(51)

- 取名技巧(46)

- 雅致(44)

- 命名(38)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 经典(28)

- 相生相克(27)

- 寓意美好(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 两字(19)

- 诗意(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 吉祥寓意(19)

- 大全(18)

- 五行归属(18)

- 凝练(17)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 意象(16)

- 好记(16)

- 侧栏广告位