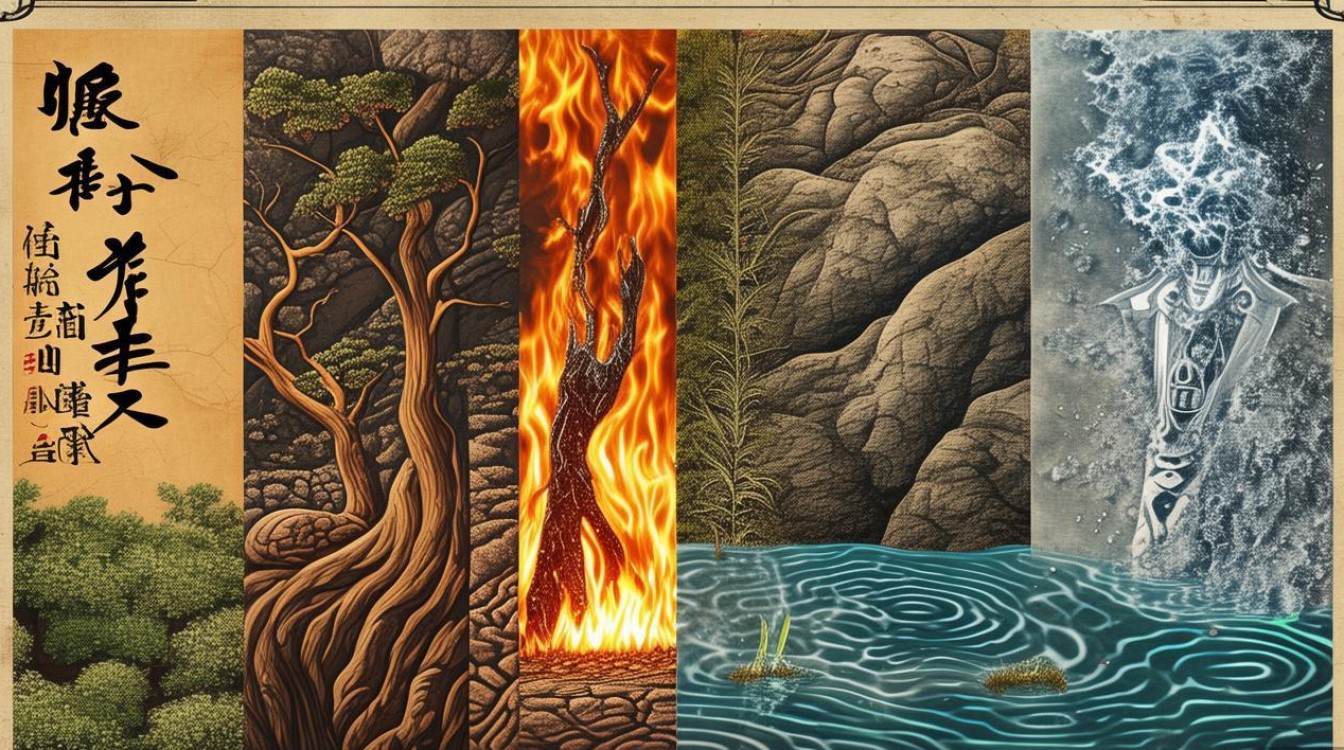

五行 学科

五行学说作为中国古代哲学的重要构成,其核心以木、火、土、金、水五种基本物质的特性及生克制化规律,阐释宇宙万物的构成与联系,这一理论不仅渗透于传统文化的方方面面,更与诸多学科形成深度互动,为不同领域的研究提供了独特的思维框架和方法论。

从传统学科视角看,五行与中医学的关联最为直接,中医以五行对应五脏,肝属木(主疏泄)、心属火(主神明)、脾属土(主运化)、肺属金(主肃降)、肾属水(主藏精),通过五行生克(如“肝木生心火”“脾土肾水”)阐释脏腑功能联系,指导临床诊断与治疗,肝火亢盛可致心火扰动(木生火太过),治疗需清肝泻火以安心神;五行还对应五志(怒、喜、思、悲、惊)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)等,形成“天人相应”的整体健康观,在天文地理学科中,五行关联五方(东、南、中、西、北)、五季(春、夏、长夏、秋、冬),古人据此制定历法、指导农耕,如“春属木,宜播种;夏属火,宜生长”,体现了对自然规律的朴素认知,哲学领域,五行与阴阳学说结合,构成“阴阳五行”宇宙观,说明事物对立统一及运动变化,如《黄帝内经》中“木曰曲直,火曰炎上,土爰稼穑,金曰从革,水曰润下”的概括,既是对物质属性的提炼,也是对辩证思维的诠释。

五行对现代学科亦具启发意义,在系统科学中,五行生克类似系统的反馈调节机制:木生火如同输入促进输出,火生土如同能量转化,土生金如同物质积累,金生水如同信息传递,水生木如同资源再生;而木克土、土克水等则类似系统的制约平衡,为复杂系统研究提供了东方视角,环境科学领域,五行对应自然要素(木-植被、火-太阳能、土-土壤、金-矿物、水-水资源),其“动态平衡”理念契合生态保护需求,如“木克土”可理解为植被对水土流失的抑制,“水克火”则体现水资源对气候的调节,管理学中,五行映射不同管理维度:木主创新(生发)、火主执行(动力)、土主协调(承载)、金主规范(收敛)、水主包容(沉淀),五者协同可构建高效管理闭环。

以下为五行与学科对应关系的简要归纳:

| 五行 | 对应学科领域 | 核心体现 |

|---|---|---|

| 木 | 中医(肝胆)、哲学(生长)、系统科学(开放) | 肝主疏泄、春季生发、创新与输入机制 |

| 火 | 中医(心)、天文(夏季)、管理学(执行) | 心主神明、阳气旺盛、动力与驱动机制 |

| 土 | 中医(脾)、地理(中央)、环境科学(承载) | 脾主运化、化生万物、资源整合与生态承载力 |

| 金 | 中医(肺)、文学(悲秋)、管理学(规范) | 肺主肃降、收敛沉降、规则与约束机制 |

| 水 | 中医(肾)、天文(冬季)、系统科学(反馈) | 肾主藏精、闭藏潜藏、沉淀与循环机制 |

五行学说虽源于古代朴素唯物论,但其“整体关联”“动态平衡”的思维内核,为跨学科研究提供了重要启示,它不仅塑造了传统学科的理论框架,更在现代科学语境下展现出新的生命力,成为连接古今智慧的重要纽带。

FAQs

Q1:五行理论在现代科学中有哪些应用价值?

A1:五行理论的整体性、动态平衡思维对现代科学有重要启发,系统科学中五行生克可类比系统的正负反馈机制,用于分析复杂系统的稳定性;环境科学中“五行对应自然要素”的理念,为生态保护与资源管理提供了“动态平衡”的视角;心理学中五行与五志的关联,可辅助情绪调节研究,如“怒伤肝,悲胜怒”对应情绪疏导的心理学方法。

Q2:五行与中医学科的关系具体体现在哪些方面?

A2:五行与中医的关系贯穿生理、病理、诊断、治疗全领域:生理上,五行对应五脏(肝木、心火、脾土、肺金、肾水),通过生克(如“肾水滋养肝木”)阐释脏腑功能联系;病理上,五行乘侮(如“肝木乘脾土”)解释疾病传变;诊断上,通过五色(青、赤、黄、白、黑)、五音(角、徵、宫、商、羽)等对应信息辨证;治疗上,依据“虚则补其母,实则泻其子”原则,如肝虚补肾(水生木)以滋肝阴。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(176)

- 独特(116)

- 好听(103)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(61)

- 霸气(58)

- 意境(57)

- 寓意好(55)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 名字(51)

- 取名技巧(46)

- 雅致(44)

- 命名(38)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 经典(28)

- 相生相克(27)

- 寓意美好(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 两字(19)

- 诗意(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 吉祥寓意(19)

- 大全(18)

- 五行归属(18)

- 凝练(17)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 意象(16)

- 好记(16)

- 侧栏广告位