牙的五行属性是什么?有何划分依据与实际意义?

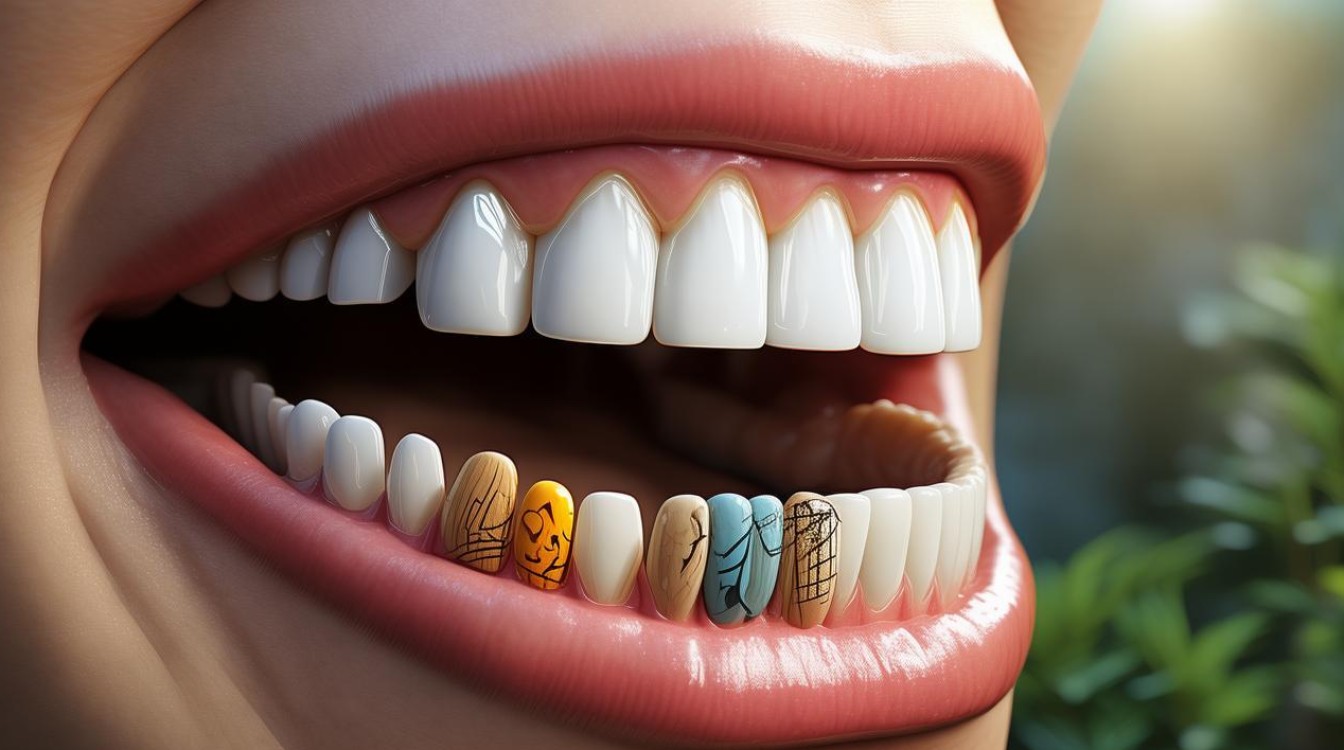

在中医理论体系中,五行学说是阐释人体生理、病理及脏腑功能的核心框架之一,其将自然界的木、火、土、金、水五种物质与人体脏腑、组织、官窍相对应,形成“天人相应”的整体观,牙齿作为人体重要的咀嚼器官和“外在官窍”,其五行属性并非单一对应,而是以肾水为根本,兼涉肝木、脾土、肺金、心火的多维关联,这一理论深刻指导着中医对牙齿疾病的诊断与治疗。

牙齿与五行的核心关联:肾水为基,齿为骨之余

中医认为,“肾主骨,生髓,齿为骨之余”(《黄帝内经·素问》),明确指出牙齿的生理功能与肾精充盈与否直接相关,肾属水,主藏精,精能生髓,髓养骨,而牙齿作为骨骼的外延,其生长、发育、坚固程度均依赖于肾水的滋养,若肾精充足,则牙齿坚固、洁白、有光泽;若肾水亏虚,则易出现牙齿松动、过早脱落、牙根暴露等问题。牙齿的核心五行属性属水,肾水是其生理功能的根本动力。

牙齿的生长状态还与“齿更”这一生命现象相关。《素问·上古天真论》提到:“女子七岁,肾气盛,齿更发长;男子八岁,肾气实,发长齿更。”明确指出牙齿的替换与肾气的充盛同步,进一步印证了肾水对牙齿的主导作用。

牙齿与五行的分属关系:多脏协同,功能互用

尽管肾水是牙齿的根本,但牙齿的日常功能(如咀嚼、感知)与其他脏腑及五行也存在密切关联,形成“一主多辅”的五行网络。

肝木与牙齿:主疏泄,调生长

肝属木,主疏泄,调畅气机,与肾水为“母子关系”(水生木),肝的疏泄功能可促进肾精的输布,间接滋养牙齿,肝开窍于目,其华在爪,而牙齿的生长萌发亦依赖肝木的生发之气,若肝气郁结,肾水无法上滋,或肝血不足,筋失所养,可能出现牙齿生长缓慢、牙关紧闭(如破伤风“牙关紧闭”证,与肝风内动相关)等问题。

脾土与牙齿:主运化,养牙龈

脾属土,主运化,为“后天之本”,气血生化之源,牙齿虽为“骨之余”,但需依赖脾胃运化的水谷精微充养,尤其牙龈的健康直接与脾土相关,脾主统血,其华在唇,牙龈属脾,若脾虚气血不足,则牙龈萎缩、颜色淡白;若胃中积热(胃属土,与脾相表里),热邪循经上攻,则牙龈红肿、疼痛、出血(如“牙衄”)。

肺金与牙齿:主气机,司呼吸

肺属金,主气,司呼吸,与大肠相表里,牙齿的咀嚼功能需依赖肺气推动,而大肠经循行路线过齿(手阳明大肠经“入下齿中”),若肺热炽盛或大肠积热,热邪循经上攻,可致下牙疼痛;肺气不足,则咀嚼乏力,牙齿敏感。

心火与牙齿:主神明,调温煦

心属火,主神明,与小肠相表里,心火需下降于肾,肾水上济于心,形成“心肾相交”,维持阴阳平衡,若心火亢盛(心火上炎),或肾水不足(水不济火),虚火上炎,可致牙齿隐痛、遇冷热加重(虚火牙痛);小肠实热亦可循经上扰,引发上牙疼痛。

五行属性在牙齿疾病中的应用:辨证论治,调和阴阳

基于牙齿的五行属性,中医对牙齿疾病的强调“辨证求因,审因论治”,通过调节相关脏腑的五行平衡来恢复牙齿健康。

- 肾虚齿摇(水亏):以六味地黄丸滋补肾水,固齿生髓;

- 胃火牙痛(土实):以清胃散清泻胃火,消肿止痛;

- 肝郁牙关不利(木郁):以柴胡疏肝散疏肝解郁,配合息风止痉;

- 脾虚牙龈萎缩(土弱):以补中益气汤健脾益气,生肌养龈。

以下表格归纳牙齿与五行的对应关系及临床应用:

| 五行 | 对应脏腑 | 牙齿关联 | 生理功能 | 常见病理表现 | 常用治法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 水 | 肾 | 牙齿整体、牙根 | 藏精主骨,固齿生髓 | 齿摇、脱落、牙根暴露 | 补肾填精(如六味地黄丸) |

| 木 | 肝 | 门牙(切牙)、生长 | 疏泄生发,调畅气机 | 生长缓慢、牙关紧闭 | 疏肝养肝(如柴胡疏肝散) |

| 土 | 脾、胃 | 牙龈、臼齿(磨牙) | 运化水谷,养龈固齿 | 牙龈肿痛、萎缩、出血 | 健脾和胃(如清胃散) |

| 金 | 肺、大肠 | 犬齿(尖牙)、下牙 | 主气肃降,助咀嚼 | 下牙疼痛、咀嚼乏力 | 宣肺降气(如泻白散) |

| 火 | 心、小肠 | 牙髓、上牙 | 心肾相交,温煦齿髓 | 上牙疼痛、隐痛、遇冷热加重 | 清心泻火(如导赤散) |

相关问答FAQs

Q1:牙齿松动一定是肾虚吗?是否与其他五行因素相关?

A:牙齿松动虽以肾虚(水亏)为主要原因,但并非绝对,若伴有牙龈红肿、疼痛,多属胃火炽盛(土实),热邪灼伤牙龈,导致牙齿失养;若牙龈颜色淡白、出血,则多为脾虚(土弱),气血无法上充齿龈;若同时有关节僵硬、牙关紧闭,可能与肝风内动(木郁)有关,需结合全身症状辨证论治,不可仅凭“齿松”断定肾虚。

Q2:通过五行调理牙齿健康,日常生活中需要注意什么?

A:基于五行相生相克理论,日常调理需兼顾多脏腑:①养肾水:避免熬夜,节房劳,多吃黑芝麻、核桃、枸杞等补肾食物;②健脾土:规律饮食,少食辛辣刺激,多吃山药、薏米、小米等健脾益气之品;③疏肝木:保持心情舒畅,避免情绪抑郁,可适量饮菊花茶、玫瑰花茶疏肝解郁;④护肺金:注意口腔卫生,避免吸烟,适当进行有氧运动以增强肺功能;⑤安心火:减少焦虑,劳逸结合,可食用百合、莲子等清心火食物,定期口腔检查,及时发现并治疗牙齿问题,是维护五行平衡的重要环节。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(175)

- 独特(116)

- 好听(102)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(61)

- 霸气(58)

- 意境(57)

- 寓意好(55)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 名字(51)

- 取名技巧(46)

- 雅致(44)

- 命名(38)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 相生相克(27)

- 寓意美好(27)

- 经典(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 两字(19)

- 诗意(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 吉祥寓意(19)

- 大全(18)

- 五行归属(18)

- 凝练(17)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 意象(16)

- 好记(16)

- 侧栏广告位