嵋五行究竟是什么?五行中的嵋蕴含哪些不为人知的奥秘?

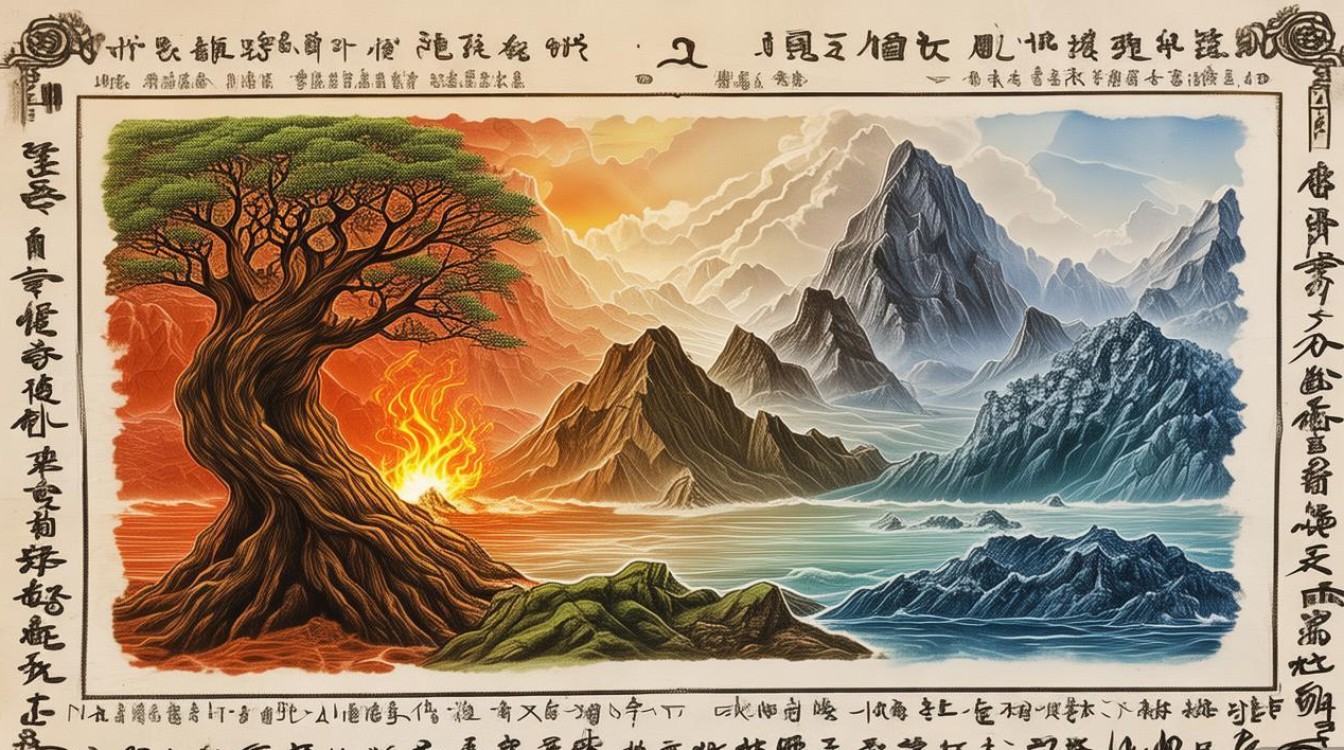

五行学说作为中国传统哲学的核心构成,以木、火、土、金、水五种基本物质的运动变化阐释宇宙万物的生息规律,当这一理论与“嵋”相结合,便形成了“嵋五行”——一种以山川自然为载体,将五行属性具象化、地域化的独特认知体系,这里的“嵋”既可指代以峨嵋山为代表的自然山岳,亦可引申为具有“嵋”之特质的生态环境:植被丰茂、云雾缭绕、溪流纵横、矿藏隐现、生机盎然,在“嵋五行”的框架下,五行不再是抽象符号,而是化身为山间的一草一木、一石一水,共同构成动态平衡的生命共同体。

木:嵋之生机,万物之始

木在“嵋五行”中象征生长与勃发,对应山体的植被系统,从山脚到峰顶,垂直分布的植被带如同木之生长序列:低海拔的常绿阔叶林(如楠、樟)根系深扎,稳固水土,如同木之“曲直”特性,既有向上生长的力量,又有向下扎根的韧性;中海拔的针阔混交林(如冷杉、铁杉)挺拔直立,枝叶交错,体现木的“条达”之性;高海拔的灌丛与草甸则柔韧顽强,在贫瘠环境中仍能萌发新芽,彰显木的“生发”之能,峨嵋山特有的“珙桐”(鸽子树)更是木之灵性的极致体现——其花如白鸽展翅,被誉为“植物活化石”,恰如木行在时间维度上的生生不息,木还对应山间的动物:灵猴攀援于古木,飞鸟筑巢于枝头,它们以木为家,又通过传播种子反哺植被,形成“木生万物”的闭环。

火:嵋之阳气,温暖与转化

火在“嵋五行”中并非 literal 的火焰,而是山体中的“阳气”与“能量流动”,其一,对应阳光与气候:峨嵋山云雾缭绕,日照时数虽短,但穿透云层的光线形成“佛光”奇观,这种“柔和之火”为植被提供光合作用,如同火之“炎上”特性,温暖而不暴烈;其二,对应地热与矿物:山体深处的地热温泉(如峨嵋山温泉)蕴含火之能量,水中富含矿物质,既能疗愈人体,又能促进土壤微生物活性,实现“火生土”的转化;其三,对应生物代谢:林间落叶经微生物分解发热,如同“小火”滋养土壤,而某些植物(如杜鹃)在特定季节绽放艳丽花朵,其色彩与香气如同火的“明亮”与“热烈”,吸引昆虫传粉,完成生命循环,值得注意的是,嵋之火强调“温和转化”而非“燃烧破坏”,这与五行中“火德惟和”的理念高度契合。

土:嵋之根基,承载与化生

土在“嵋五行”中是山体的根基,对应土壤、岩石与微生物系统,峨嵋山的土壤以黄壤、黄棕壤为主,有机质含量高,如同土之“承载”特性,既为植被提供养分,又能涵养水源,山体岩石(如砂岩、页岩)历经风化形成土壤,而土壤又通过岩石风化获得矿物补充,形成“土生金”的互动,土还对应山间的“微生物网络”:腐生细菌分解有机物,菌丝与植物根系共生(如松菌),如同土之“化生”能力,将死亡转化为新生,峨嵋山“黑顶鹤”栖息的湿地土壤,更是水、土、生物共生的典范——土壤过滤水质,水滋养植物,植物又为鹤类提供食物,三者共同构成“土载万物”的生态平衡。

金:嵋之坚毅,收敛与守护

金在“嵋五行”中象征坚固与收敛,对应山体的岩石、矿物与秋日之气,峨嵋山主体由沉积岩构成,层理分明,历经亿万年地质变迁仍屹立不倒,如同金之“从革”特性,刚毅而能适应变化;山间蕴藏的铁矿、水晶等矿物,深埋地下,如同金的“内敛”与“珍贵”,默默守护着山的底蕴,秋日里,山枫如火,银杏铺金,叶片渐次凋零,这是金之“收敛”之力——将生机能量收回根部,为来年生长蓄力;山风掠过林间,发出“沙沙”声响,如同金的“肃杀”之气,清除枯枝败叶,保持森林健康,金还对应山间的“守护者”:如峨嵋山的“弹琴蛙”,其鸣声清越,如同金之“音律”,既是物种间的交流,也象征着自然秩序的稳定。

水:嵋之血脉,滋养与流动

水在“嵋五行”中是山的血脉,对应溪流、瀑布、云雾与降水,峨嵋山年均降水量达1900毫米,清音阁的“黑白二水”从双桥洞奔涌而下,撞击岩石,飞珠溅玉,如同水之“润下”特性,滋养沿途植被;山中云海翻腾,时而笼罩峰顶,时而缠绕山腰,这是水的“气化”形态——既调节气候,又为高山植物提供湿润环境;瀑布(如“龙门飞瀑”)从百米悬崖倾泻而下,其势能转化为机械能,推动水车、形成负氧离子,如同水的“流动”与“转化”之力,水还对应山间的“生命之源”:溪流中的鱼虾(如峨嵋髭蟾)是水质指示物种,而山泉则汇聚成河,滋养下游平原,形成“水生木”的生态链条。

嵋五行相生相克表

| 五行 | 对应自然元素 | 核心特性 | 在嵋环境中的作用 | 相生关系 | 相克关系 |

|---|---|---|---|---|---|

| 木 | 植被、动物 | 生发、条达 | 净化空气,提供栖息地 | 木生火(光合作用) | 木克土(根系固土) |

| 火 | 阳光、地热、温泉 | 温暖、转化 | 提供能量,促进物质循环 | 火生土(灰烬肥土) | 火克金(高温熔矿) |

| 土 | 土壤、岩石、微生物 | 承载、化生 | 稳固山体,滋养生命 | 土生金(矿物形成) | 土克水(堤坝蓄水) |

| 金 | 岩石、矿物、秋风 | 坚毅、收敛 | 构成山体骨架,肃清枯败 | 金生水(金属冷凝水汽) | 金克木(工具伐木) |

| 水 | 溪流、云雾、降水 | 滋养、流动 | 调节气候,输送养分 | 水生木(滋养植被) | 水克火(灭火降温) |

相关问答FAQs

Q1:嵋五行与传统五行理论有何区别?

A1:传统五行理论是抽象的哲学范畴,用以阐释宇宙万物的运动规律(如五脏六腑、四季更替);而嵋五行则是五行理论的自然具象化,以“嵋”这一特定山川环境为载体,将五行属性转化为可感知的自然现象(如植被对应木、云雾对应水),强调“天人合一”的生态智慧,更侧重五行在具体生态系统中的动态平衡。

Q2:嵋五行对现代生态保护有何启示?

A2:嵋五行揭示了“五行相生相克”的生态平衡法则:植被(木)过密可能导致土壤(土)养分消耗过度,需适度间伐;过度开发(如破坏岩石/金)会破坏水源(水)涵养能力,引发水土流失,这启示我们,生态保护需遵循五行间的动态平衡,既要保护单一元素,更要维护系统的整体性,例如通过“退耕还林”(木生土)、“湿地修复”(水土共养)等措施,实现人与自然的和谐共生。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(429)

- 五行属性(297)

- 寓意(256)

- 独特(178)

- 网名(158)

- 好听(148)

- 创意(108)

- 霸气(103)

- 属性(100)

- 寓意好(90)

- 取名(89)

- 意境(87)

- 名字(87)

- 个性(83)

- 取名技巧(72)

- 雅致(70)

- 命名(69)

- 相生相克(55)

- 易记(51)

- 雅韵(50)

- 命名技巧(46)

- 名字推荐(46)

- 命理(45)

- 风格(43)

- 名字大全(42)

- 诗意(41)

- 男孩名(41)

- 木(37)

- 起名(37)

- 经典(36)

- 寓意美好(35)

- 巧思(35)

- 灵感(35)

- 好记(34)

- 吉祥寓意(34)

- 音韵(34)

- 简洁(33)

- 技巧(33)

- 好听名字(32)

- 女孩名(32)

- 记忆点(31)

- 男孩名字(30)

- 内涵(29)

- 推荐(29)

- 大全(28)

- 寓意好听(27)

- 情感共鸣(27)

- 个性表达(27)

- 土(26)

- 五行生克(26)

- 侧栏广告位