五行 兆

五行是中国古代哲学的核心概念,指木、火、土、金、水五种基本物质及其运动变化规律,古人认为宇宙万物皆由五行构成,而“兆”则是五行运动变化的外在征象,是自然规律与人事活动的直观显现,二者共同构成了古人对世界运行规律的认知体系,既用于解释自然现象,也指导着生活实践与社会治理。

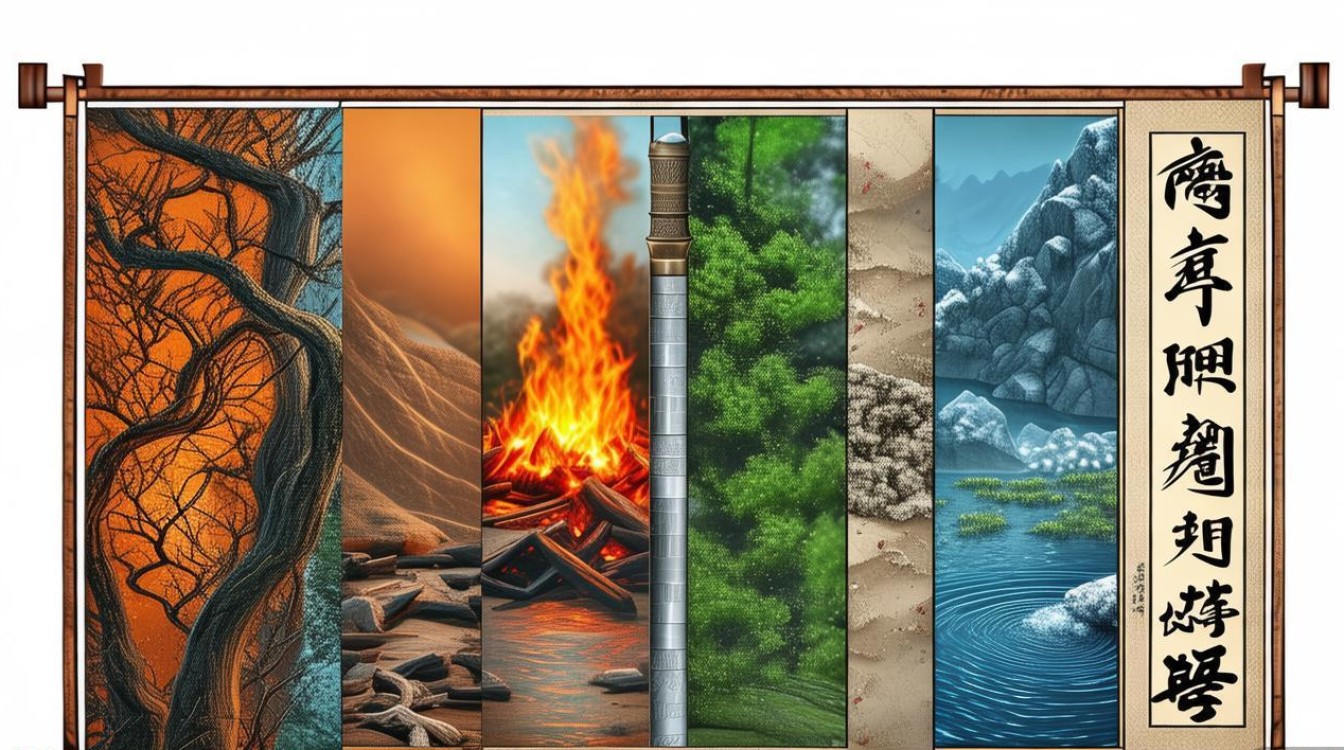

五行的内涵与特性

五行并非简单的物质分类,而是对宇宙间动态平衡的抽象概括,每一行都有其独特的“德性”与功能:“木曰曲直”,指木具有生长、升发、舒展的特性,如春天草木萌发、枝条弯曲而伸长;“火曰炎上”,火有温热、上升的特性,如夏季炎热、火焰向上燃烧;“土爰稼穑”,土有承载、生化、受纳的特性,如大地孕育万物、五谷生长;“金曰从革”,金有肃杀、变革、收敛的特性,如秋季草木凋零、金属可熔铸重塑;“水曰润下”,水有滋润、向下、闭藏的特性,如冬季冰雪封藏、水流归海,五行之间并非孤立存在,而是通过“相生”与“相克”维持动态平衡:木生火(木燃烧为火)、火生土(灰烬化为土)、土生金(矿藏生于土)、金生水(金属表面冷凝水)、水生木(雨水滋养草木);木克土(树木扎根固土)、土克水(筑堤挡水)、水克火(水能灭火)、火克金(火能熔金)、金克木(金属工具砍伐木材),这种生克制化关系,是五行运动的基本规律。

“兆”:五行变化的征象

“兆”在甲骨文中象形为龟甲上的裂纹,本指占卜时龟甲灼烧后出现的裂痕,后引申为一切预示事物发展变化的征象,在五行理论中,“兆”是五行运动变化的外在显现,古人通过观察自然现象、人事活动的“兆”,来解读五行的流转与吉凶,春分后草木萌发、鸟语花香,是木气生发之“兆”;夏至后骄阳似火、万物繁茂,是火气旺盛之“兆”;长夏时节雨水充沛、谷物灌浆,是土气生化之“兆”;秋分后落叶飘零、天高气爽,是金气肃杀之“兆”;冬至后冰封雪藏、蛰虫伏藏,是水气闭藏之“兆”,这些自然之“兆”,不仅是季节更替的标志,也被古人视为五行作用于天地万物的直观体现。

五行与“兆”的对应及应用

古人将五行特性与自然、人体、社会等多元领域关联,形成系统的“五行归类体系”,并通过“兆”来验证五行规律的普适性,以下是五行基本特性与常见“兆象”的对应关系:

| 五行 | 特性 | 常见自然之“兆” | 人体之“兆” | 方位/季节之“兆” |

|---|---|---|---|---|

| 木 | 生长 | 春风拂面、草木萌发、种子发芽 | 脉象弦、面色青、指甲光滑 | 东方、春季(震卦之兆) |

| 火 | 温热 | 夏日炎热、电闪雷鸣、火焰升腾 | 脉象洪、面色赤、舌尖红赤 | 南方、夏季(离卦之兆) |

| 土 | 承载 | 长夏湿润、土壤肥沃、万物化生 | 脉象缓、面色黄、肌肉丰满 | 中央、四季之交(坤卦之兆) |

| 金 | 肃杀 | 秋季凋零、金属光泽、霜降凝结 | 脉象浮、面色白、皮肤致密 | 西方、秋季(兑卦之兆) |

| 水 | 滋润 | 冬日冰雪、流水潺潺、雨雪降临 | 脉象沉、面色黑、耳聪目明 | 北方、冬季(坎卦之兆) |

在实践应用中,五行之“兆”被广泛用于农业、医学、建筑等领域,农业中,农民依据“春木生发之兆”播种,“秋金肃杀之兆”收割,顺应五行流转以保丰收;中医学中,通过观察面色、脉象等人体之“兆”,结合五行生克辨证施治,如“肝木失条达之兆”(胁肋胀痛、情绪抑郁)常用“疏肝木”之法,“心火亢盛之兆”(口舌生疮、心烦失眠)则用“清心火”之方;建筑学中,住宅选址讲究“背山面水”(土生金、金生水之兆),以求“藏风聚气”,体现五行平衡的智慧。

五行是古人对宇宙万物运行规律的抽象提炼,“兆”则是五行规律在现实世界中的具体显现,二者结合,既构成了“天人合一”的哲学基础,也为古人提供了认识自然、指导实践的方法论,从自然节律到人体健康,从社会变迁到生活起居,五行之“兆”无处不在,彰显了古人对自然规律的敏锐洞察与系统思考。

FAQs

问:五行和“兆”是否属于迷信?现代科学如何看待?

答:五行与“兆”并非简单的迷信,而是古人对自然现象的系统观察与经验归纳,五行是对物质运动规律的抽象概括,“兆”则是自然规律的征象显现。“木生火”对应摩擦生热、氧化燃烧等物理化学现象,“水克火”对应水能灭火的客观规律,现代科学虽不直接使用五行术语,但其中蕴含的系统思维、整体观念和“取象比类”的方法,与系统论、生态学等现代学科有相通之处,体现了古人对自然规律的朴素认知。

问:普通人如何通过五行之“兆”指导日常生活?

答:普通人可结合五行季节之“兆”调整作息与养生,如春季(木气生发之兆)宜早睡早起、舒展心情,多食绿色食物以养肝;夏季(火气旺盛之兆)宜晚睡早起、保持心情舒畅,多食红色食物以养心;长夏(土气生化之兆)宜避暑湿、饮食清淡,多食黄色食物以健脾;秋季(金气肃杀之兆)宜早卧早起、收敛神气,多食白色食物以养肺;冬季(水气闭藏之兆)宜早睡晚起、保暖避寒,多食黑色食物以养肾,这种顺应五行流转的生活方式,本质上是对自然规律的尊重与适应,有助于身心健康。

- 上一篇带苏字的古风网名男生

- 下一篇聂氏名字大全

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(177)

- 独特(117)

- 好听(103)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(62)

- 霸气(58)

- 意境(58)

- 寓意好(56)

- 名字(52)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 取名技巧(48)

- 雅致(46)

- 命名(40)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 相生相克(28)

- 经典(28)

- 寓意美好(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(22)

- 诗意(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 吉祥寓意(20)

- 两字(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 凝练(18)

- 大全(18)

- 意象(18)

- 五行归属(18)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 好记(16)

- 侧栏广告位