蛇类名字大全

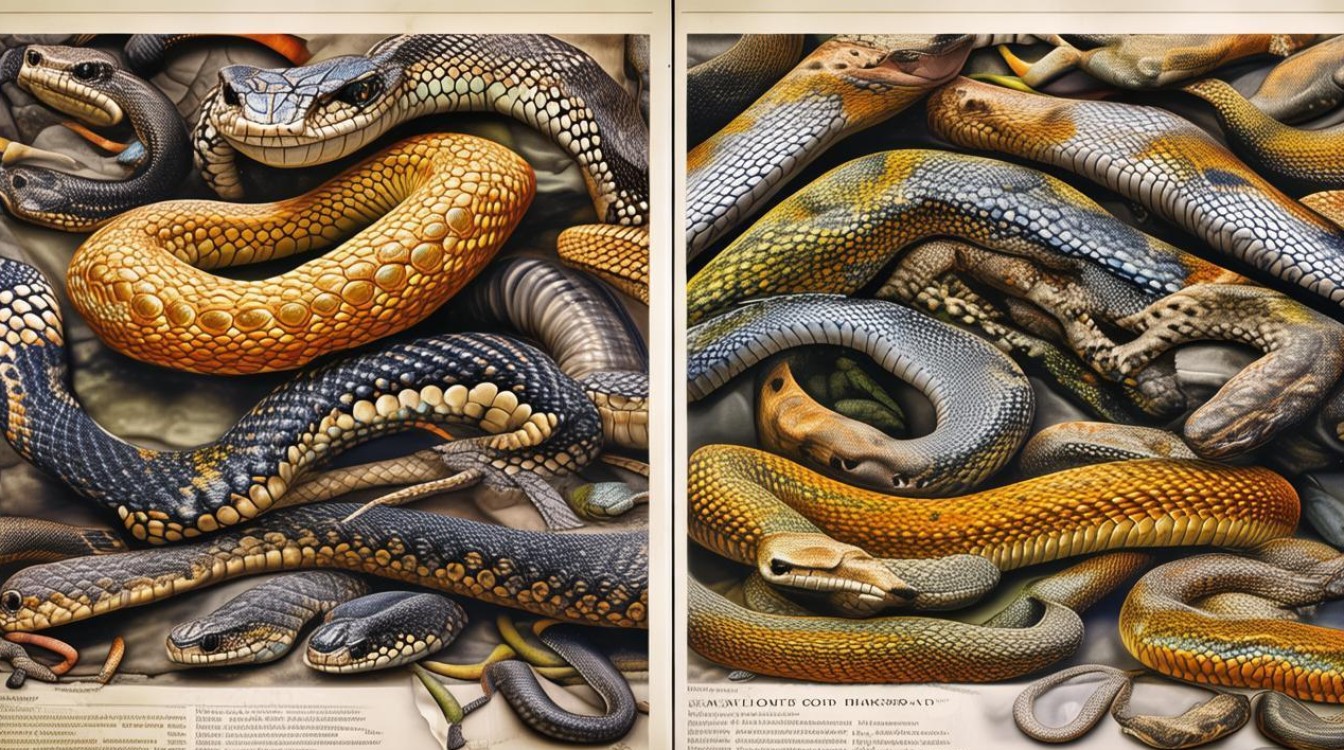

蛇类作为爬行动物中的一大类,全球已发现的蛇类超过3000种,其名字的来源多与形态特征、分布地域、生活习性、文化寓意等相关,这些名字既有科学命名的严谨性,也包含民间俗称的生动性,共同构成了丰富多样的蛇类名称体系。

从科学分类角度看,蛇类可分为游蛇科、眼镜蛇科、蝰科、蟒科、盲蛇科等多个科属,不同科属的蛇类往往带有独特的名称标识,例如游蛇科中的王锦蛇,因体色鲜艳、体型较大且具攻击性,被称为“王蛇”;赤链蛇则因体表有红黑相间的环纹,宛如赤链缠绕而得名,眼镜蛇科的代表如眼镜王蛇,其颈部扩张时形似眼镜,且体型大于一般眼镜蛇,故称“王蛇”;金环蛇与银环蛇则因体表金色或银色环带得名,后者更是以剧毒闻名,蝰科中的尖吻蝮,因吻部尖锐且毒性强烈,民间俗称“五步蛇”;响尾蛇则因其尾部角质鳞片摩擦发声的特征而得名,蟒科中的网纹蟒,因体表网状斑纹密集,是世界上最长的蛇类;球蟒则因受惊时蜷缩成球状而得名,是常见的宠物蛇。

按形态特征划分,蛇类名字多聚焦于颜色、体型、鳞片等,颜色类如绿瘦蛇,体色翠绿,树栖习性明显,宛如“翠竹精灵”;乌梢蛇通体乌黑,尾部细长,古称“乌风蛇”;竹叶青蛇因全身翠绿,栖息于竹林中,形似竹叶而得名,体型类如亚马逊森蚺,作为现存最大蛇类,成年后体长可达10米,被称为“水中巨蟒”;盲蛇则因体型细小如蚯蚓,且多穴居,俗称“蚯蚓蛇”,鳞片特征类如棱鳞腹链蛇,其腹鳞具棱脊,腹中线有链状斑纹;颈槽蛇因颈部有一浅槽,遇敌时颈部膨扁,又称“伪蝮蛇”。

地域分布也是蛇类命名的重要依据,亚洲的眼镜蛇、印度的蟒蛇、中国的蝮蛇等,均以产地或主要分布区域命名,美洲的绿树蟒,虽与亚洲的树栖蛇类相似,但因分布于澳洲及新几内亚,被称为“澳洲绿树蟒”;非洲的黑曼巴蛇,因口腔内部为黑色且栖息于非洲草原,得名“黑曼巴”;东南亚的网纹蟒则因在东南亚地区广泛分布且纹路独特而得名。

民间文化中,蛇类常被赋予神秘色彩,其名字也承载着文化寓意,青龙”是民间对大型蟒蛇或无毒大蛇的尊称,象征祥瑞与力量;“过山风”多指剧毒的银环蛇,因行动迅猛如风而得名;“土地公蛇”是对无毒小蛇的俗称,因多栖息于田间地头,被误认为土地公的化身;“白娘子”则是民间传说中白蛇的别称,成为文学经典中的形象。

以下是部分常见蛇类的名称分类简表:

| 科属 | 代表种类 | 俗称/别名 | 主要特征/分布 |

|---|---|---|---|

| 游蛇科 | 王锦蛇 | 王蛇、菜花蛇 | 体型大,食鼠类,分布中国多地 |

| 眼镜蛇科 | 眼镜王蛇 | 山乌梢、大眼镜蛇 | 颈部扩张,剧毒,分布亚洲南部 |

| 蝰科 | 尖吻蝮 | 五步蛇、蕲蛇 | 吻部尖锐,剧毒,分布中国南方 |

| 蟒科 | 网纹蟒 | 蟒王、巨人蟒 | 体长最长,具网状纹,东南亚 |

| 盲蛇科 | 钩盲蛇 | 蚯蚓蛇 | 体型细小,穴居,全球热带分布 |

蛇类名字的多样性,既是自然演化的结果,也反映了人类对蛇类的观察与认知,从科学分类的严谨命名到民间俗称的形象比喻,每一个名字都承载着独特的生物学信息和人文内涵。

相关问答FAQs

Q1:世界上最毒的蛇是哪种?

A1:目前公认陆地上最毒的蛇是内陆太攀蛇(Oxyuranus microlepidotus),分布于澳大利亚中部,其毒液LD50值(半数致死量)约为0.0025mg/kg,比响尾蛇毒性强300倍,但性情较为温和,极少主动攻击人类,海洋中最毒的蛇是海蛇中的裂颔海蛇(Hydrophis schistosus),毒液含强神经毒素,对人类致命性极高。

Q2:如何区分毒蛇和无毒蛇?

A2:区分毒蛇和无毒蛇可从多个特征综合判断,但并非绝对准确:①头部形状:毒蛇头部多呈三角形(如蝮蛇、眼镜蛇),因毒腺发达;无毒蛇头部多呈椭圆形(如王锦蛇、赤链蛇)。②牙齿特征:毒蛇上颌前端有特化的毒牙(管牙或沟牙),无毒蛇多为细小均匀的牙齿。③尾部长短:毒蛇尾部一般较短且突然变细(如响尾蛇),无毒蛇尾部相对细长。④行为特征:毒蛇受惊时多竖起上半身(如眼镜王蛇)、发出警告声(如响尾蛇),无毒蛇多选择逃跑,需注意,部分无毒蛇(如颈槽蛇)会模拟毒蛇形态以躲避天敌,最可靠的方法是通过专业机构鉴定,避免野外随意接触。

相关文章

- 热门文章

- 热评文章

- 热门标签

-

- 五行(267)

- 五行属性(198)

- 寓意(175)

- 独特(116)

- 好听(102)

- 网名(95)

- 属性(73)

- 创意(61)

- 霸气(58)

- 意境(57)

- 寓意好(55)

- 个性(51)

- 取名(51)

- 名字(51)

- 取名技巧(46)

- 雅致(44)

- 命名(38)

- 雅韵(33)

- 易记(29)

- 相生相克(27)

- 寓意美好(27)

- 经典(27)

- 名字推荐(26)

- 风格(25)

- 木(25)

- 命理(25)

- 起名(25)

- 命名技巧(24)

- 男孩名(22)

- 名字大全(22)

- 音韵(21)

- 记忆点(21)

- 好听名字(20)

- 巧思(20)

- 女孩名(20)

- 两字(19)

- 诗意(19)

- 简洁(19)

- 吉祥(19)

- 心事(19)

- 情感共鸣(19)

- 吉祥寓意(19)

- 大全(18)

- 五行归属(18)

- 凝练(17)

- 灵感(17)

- 寓意好听(17)

- 个性表达(17)

- 意象(16)

- 好记(16)

- 侧栏广告位